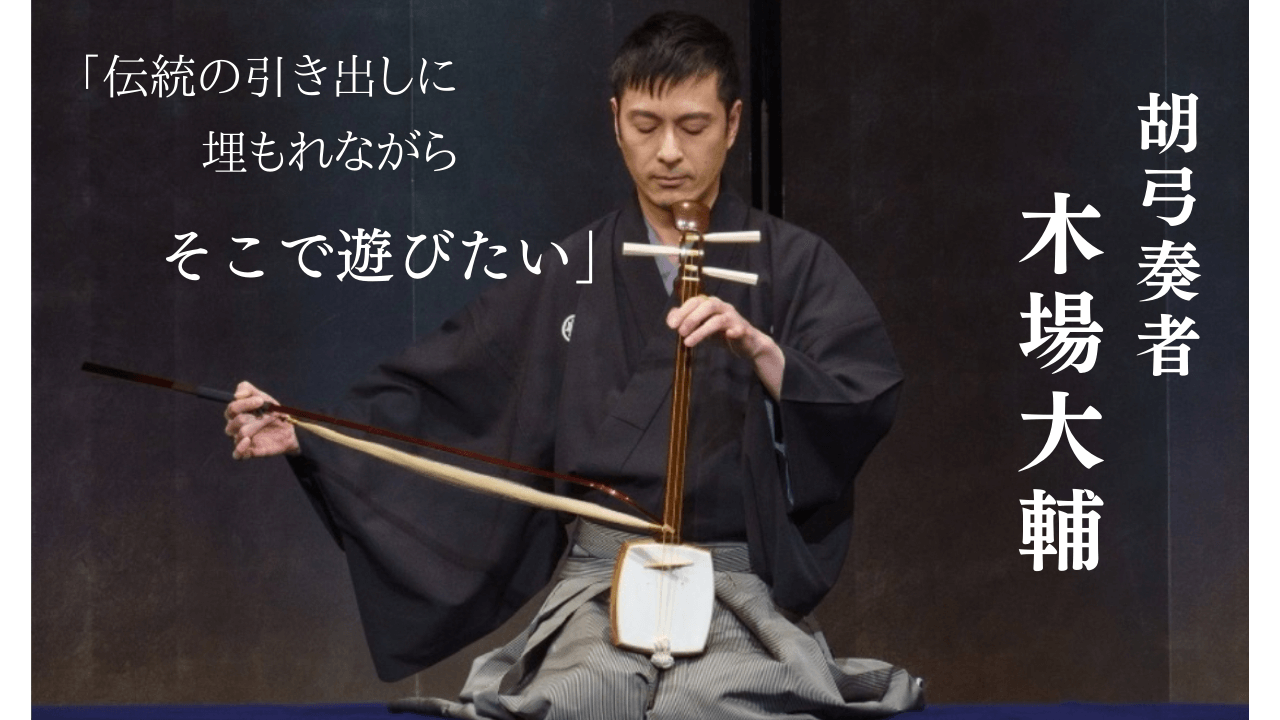

古典胡弓をルーツに、ジャンルを横断しながら胡弓の可能性を表現。世界中の楽器や音楽をはじめ、様々な芸能と共演をくり広げる唯一無二の胡弓奏者・木場大輔さん。古典芸能では歌舞伎や日本舞踊の花形と共演する一方、米エミー賞史上最多18部門を受賞した「SHOGUN 将軍」、ドラマ「虎に翼」、アニメ「推しの子」といったメジャーシーンで胡弓の音を響かせるなど、その活躍は多岐にわたる。筑前琵琶、尺八、箏との和楽器ユニット「おとぎ」、ピアノとのデュオ「KODACHI」、箏との「生糸」、二胡・ガドゥルカ・チェロ・打楽器との5人組「異文化弦楽団」といった数々のプロジェクトを同時並行でこなしながら、胡弓を現代に蘇らせ、その可能性を広げ続けている。「眠っている手法を再生させて、誰も聴いたことがない世界観をつくりたい(木場談)」そんな熱い言葉の数々から、胡弓の歴史と魅力がぐっと身近に伝わってくる。

インタビュー

活動のメインステージであり、技術的なバックグラウンドにあるのが、日本伝統の古典邦楽。「古典は難しい?」と思っている人のために、古典音楽の楽しみ方や、その味わい方について教授いただいた。木場さんを通じて、古典音楽の醍醐味、さらには、胡弓ならでは魅力を感じてほしい。

アートとの向き合い方に似ている

ボーッとしていると、どの曲も同じような印象を受けてしまうのが古典なんですよね(笑)。ちょっとわからないものと向き合ってみる、というのは、アートとの向き合い方と似ているのではないでしょうか。ある切り口から、それぞれに意味がつながっているのが見えてくると、楽しいですよ。私の公演では、曲の解説や歌詞をパンフレットに載せる等して、解釈の切り口を提供するようにしています。この旋律は風が吹く音を想像するなあ、とか、そういった手掛かりを得るだけで、世界観が広がります。手掛かりがないと、名画さえも解釈のしようがない時がありますよね。

古典音楽は、いろんな切り口から楽しめます。例えば「千鳥の曲」だと、このフレーズは千鳥の鳴き声かなあ、箏との細かい掛け合いは千鳥足か、あるいはすばしっこい姿かな、といった具合に、描かれる物語を想像しながら、なんらかの繋がりを見つけたときの感動があります。そうやって思い描くのもよければ、別に思い描かずとも、音楽的に純粋に面白いな、ということでもよし。バッハの作品を聴くときと同じで、純粋に音楽として向き合ってもよいし、いろんな意味を考えてもよい、というわけです。

また、歌がいろんな物語と繋がっています。古文ではありますが、歌で描かれる世界を想像しながら聴こえてくる音楽に身を委ねるのも楽しみ方のひとつです。この歌はこういう意味があって、もしかしたらそれを思わせるような旋律があるかもしれない、と探しながら聴くと、また別の楽しみを見つけることができます。

古典の楽しみ方は、何でもあり

古典には「地(じ)」という伴奏法があります。その多くは2拍や4拍とかのパターンでできていて、ひたすらずっと繰り返します。そのパターンを知っていると、それがチラッと聞こえたときに、コレは「砧地(きぬたじ)だ!」みたいに発見したときの面白さがあります。

砧地(きぬたじ)は、地(じ)のひとつ、つまり伴奏パターンのひとつです。砧(きぬた)は昔のアイロンのようなもので、板の上に置いた布を棒でトントン叩く作業のこと。昔は夜になると、あちこちから砧を打つ音が聞こえてきたようで、そういう夜の寂しい風景を表現しています。この砧地を使った曲に「五段砧(ごだんぎぬた)」「中空砧(なかぞらぎぬた)」「唐砧(からぎぬた)」「岡康砧(おかやすぎぬた)」といった具合に「〇〇砧」という曲がたくさんあります。

「鶴の巣籠(すごもり)」に出てくるのが「巣籠地」。この曲の場合、三味線が地に回って「チリチン、チリチン、チリチン、チリチン」が延々と続き、この地に主旋律がのってきます。

「晒し地(さらしじ)」は、布晒しの様子を象徴的に表現している地です。この地は、長唄の「越後獅子」にも出てきます。「晒し地(さらしじ)」が出てくると「水のある風景を表現しているのかな」と想像できる、というわけです。

古典の楽しみ方は、何でもあり。伝統手法はシンプルだけど、ものすごく奥深いし、可能性がある。先人たちが残した「地」であったり、洗練された手法を色々と組み合わせることで、まだ誰も聞いたことがない世界観を創り出せるのではないか、と思っています。

表現の仕方で印象が一変

伝統音楽は、受け継ぐ、継承することに重きが置かれるジャンルです。本来的には独自の表現を追求するジャンルではありません。

普通は、所属する会派ごとに伝えられてきた胡弓の手付(てつけ)があるので、その手付を勝手に変える訳にはいきません。

ただし手付がない曲に関しては、その中における胡弓パートを、自由に作らせていただいています。私の場合、師匠はいますが、独自の手付に対して許容していただいています。

「作曲をやりたい」とこの世界に入ったのが私自身のきっかけなので、伝統を継承すること以上に、伝統の素晴らしい引き出しに埋もれながら、そこで遊びたい、っていうところがすごくあるんですよね。

伝統曲を掘り下げていくと、ある種の「型」のようなものが見えてきます。そういった先人たちが残した「型」であったり、洗練された手法を色々と組み合わせることで、この楽器の可能性がものすごく広がっていく。その先に、胡弓でないと表現できないものが眠っているんじゃないか、古典をどんどん掘り下げていくと、まだ誰も聴いたことがない世界観を創り出せるのではないか、と思っています。

伝統曲は胡弓のパートは決まっているとしても、表現の仕方はかなり自由度が高い面があります。抑揚をつけるかつけないか? ユリをどうかけるか? 弓をどこで切るか? 弓圧を立体的に変化させるか、平たく弾くか? そういう細部を突き詰めることで、聴こえ方がものすごく変わるのが、胡弓。どちらにも対応できる技術を磨いたうえで、それをあえて使うか、使わないか? 今回はどう表現しようか?と考えながら臨む面白さがあります。

令和3年から4年連続でリサイタルを開催。多様なフィールドで活躍する木場さんにとって、古典中心のリサイタルは演奏活動のひとつの軸となっている。コロナ禍に行ったある取り組みが単独公演につながり、毎年のリサイタルを通じて、古典への向き合い方がより深まっているという。

無観客きっかけで古典を深堀り

それまではギターやシタールとのコラボレーションとか、何でもやってきました。自分のベースに古典があるにも関わらず、そちらに踏み切れない自分がいました。多くの人が聴きやすいものを提供したいという思いでやってきたことと古典では、客層が違いすぎると感じていました。

古典と集客は結びつきにくい、という先入観があったんです。タイミングを狙って古典を入れてはいたんです。1つの舞台で古典を半分やって、半分は洋楽器とコラボレーションをするとか、年2回のコンサートのうち1回は古典にするとか。でもそれは、もしかしたら本当の意味でお客さんを育ててなかったのかもしれません。

古典を追求するのは、自分の音楽活動の中でとても大事なことと思いながらも、古典で集客できるだろうか?という葛藤があって、なかなか踏み込めなかったんです。そんななかおとずれたコロナ禍で「無観客公演」が推奨されました。助成金のサポートもあって、一番心配していた「集客をしなくてもいい」というわけです。「とにかく質の高い活動をしたらいいんだ」と。そこで初めて、無観客でリサイタルを行いました。2020年のことです。その翌年に東京・紀尾井小ホールで有観客のリサイタルを行い、それから4年連続で開催してきました。

古典中心のリサイタルをやると決めたときに、古典や胡弓との向き合い方が変わったところがありました。古典は掘れば掘るほど面白い、そういうことに気づけた、発見できたってということは、すごい成果だと思います。

リサイタルでは「胡弓の古典楽器としての歩み」を踏まえたうえで、伝えていかなければいけないことを追求しています。古典的手法を深掘りしてアップデートしていくみたいな突き詰め方ですね。これまでなかった攻め方や深め方が、古典のなかにまだまだあると思っています。

胡弓の伝統と革新を常に追及し続ける木場さんは、一方で、毎年9月には富山市八尾町の伝統行事「おわら風の盆」にも欠かさずに通い続ける。木場さんにとって、おわら風の盆とはどのような存在か? その距離感やスタンスについてうかがった。

スタンスが異なるからこそ面白い

おわらは自分の原点のひとつ。毎年足を運ぶことで、原点を確認できるのは、ありがたいことです。胡弓は古典だけでなく、地域芸能として演奏されてきた歴史があります。地域芸能の代名詞が、越中おわら節ではないでしょうか。おわら風の盆では、本場の音に追いつきたいという気持ちで、現地の奏法を勉強させていただいています。

おわらの弓使いは、基本的に一拍ずつ返して、たまに二拍繋ぐ、といった具合で、とてもシンプル。弓使いがシンプルだからこそ、ものすごく音色の変化の幅が大きい。音色の引き出し方が、古典とは全然違う。風の音か?と思うくらい小さな音になるときもあれば、音を膨らませて「うなり」のような音を出すときもあります。抑揚がしっかりあるのが面白い。古典では、その逆が要求されることが多いんです。

古典は、あまり抑揚をつけない。胡弓の特徴は音が伸びることだから、できるだけ音を絶やさずに、まっすぐ伸びる音を提供すべき、という考え方をされることがあります。意図的に音を切る箇所以外は、できるだけ均一に続く音を提供します。地歌のなかでも、京都や大阪はそういった考え方が多い、という印象があります。

一方、おわらは時代によって進化し続けています。昔の録音を聴いたら今と全然違いますね。生きている伝統音楽の姿。古典とはまた一味違った進化の在り方と思います。

もうひとつ、おわらには胡弓を前へ倒す奏法があるじゃないですか。一の糸を弾くときに、胡弓をものすごく前へ倒しますよね。あれは、古典で嫌われるんです。「ちゃんと回しなさい」って言われます(笑)。前に倒すのは、あんまり品がよろしくないようですね。

おわらは、町流しが一番最高の舞台。歩きながら演奏するときは、胡弓が体に密着していると回せないですよね。だから胡弓を前へ倒すのは、理にかなっているんです。かつてはバロック時代のチェロも前へ倒して移弦することがあったらしいですけど、それと一緒かなぁと思います。

伝統奏法の掛け合わせで新たな発見

おわらの癖でつい、古典を演奏するとき胡弓を前へ倒し気味にすることがあります。でも実は、そういう奏法を取り入れることで、一の糸から三の糸にパッと移るような、従来は不可能だと思われていたパッセージが演奏できることがあるんです。

一の糸、二の糸、三の糸を素早く往復するようなフレーズも、胡弓を回していたら間に合わない。回すと左手に負担がかかりすぎるので、回しながら指先を動かすのがすごく難しい。でも、胡弓を倒せば指先も自由なので、素早く糸を横断できます。こんな風に、これまで組み合わせたことがなかった伝統と伝統を組み合わせると、こんなことができた!っていうのが、私にとってすごい発見なんです。そういうのを発見する瞬間が、めちゃくちゃ楽しいですよね。

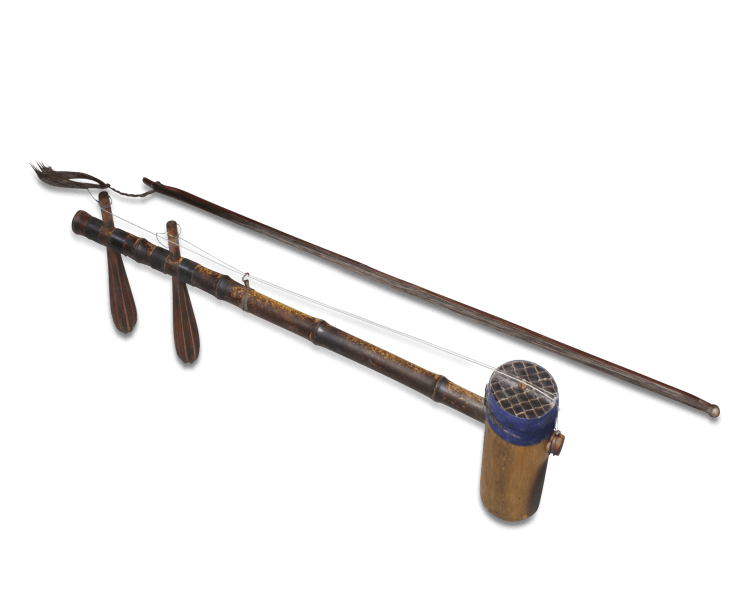

バイオリンやチェロ、中国の二胡、ブルガリアのガドゥルカなど、世界中の擦弦楽器と共演する木場さん。そんな木場さんは、胡弓ならではの特長として「絹糸」と「馬毛の張り具体」を挙げる。異文化との交流、そして、ジャンルを跨いだ伝統の追求から、木場さん独自の演奏スタイルが生まれているようだ。

絹糸の瞬発力がスゴイ

弦に金属を使った擦弦楽器が多いなか、胡弓は弦に絹糸を使っているところに差異はあるにしても、絹糸だからといって音が柔らかい、というわけではないんです。もちろんソフトにも演奏できますが、他の楽器に比べて絹糸だから音がソフトかと言われると、決してそうではない。突き抜けるような強い音も出ますしね。絹糸の優位性があるとすれば、瞬発力がスゴイ。音の立ち上がりと、変化の度合いに秀でています。

弛ませて鳴らすから激しい音がでる

弓に張った馬毛を「弛ませて擦る」のも、特徴のひとつ。二胡やバイオリンは、ピンッと張った馬毛で弦に「触れる」ことで音が鳴るわけですが、胡弓の場合は、弛んでいる馬毛で音を「引き出す」感じ。柔らかい馬毛で振動を「引き出す」のは、それだけで気持ちがいいものです。

これは乾布摩擦と似た状態と思うんですね。ピンッと張ってしまうと接地面が少なくなるのに対して、弛んだ状態だと接地面が広くなって摩擦が起きやすくなる。これと同じで、馬毛が弛んでいることで接地面が広がり、ピンッと張らないからこそ、糸に深く食い込みます。私はできるだけ、胡弓の馬毛を指でピンッと張らない方がいいと思っているんですよね。

これは、文楽における胡弓の演奏法から学んだことです。阿古屋ではすごく激しい音を鳴らすんですけど、弓の張りはとても緩いんです。つまり弓のテンションで激しい音を出しているわけじゃない。弓を張ってしまうと、糸に深く食い込まないので、あんなに激しい音は鳴らせないんです。

中国の京劇でつかう「京胡(きょうこ)」という楽器があります。京劇において中心となる楽器で、ものすごくカンカンした、激しい音が出るんです。今は金属弦を張っていますが、その昔は絹糸を張っていたようです。そして絹糸だった時代は、馬毛の張りがものすごく緩かったみたいです。

京劇のガガガガッとけたたましく響くシンバル類のなか、メインの楽器として音を鳴らすわけですから、相当に激しい音がするわけです。しかも昔は生音ですからね。

つまり、激しい音を出す楽器ほど、弓の張りは緩い。緩い方が糸に深く食い込ませることができるというわけです。絹糸の鳴らし方としては、利にかなっているんでしょうね。

未知なところも胡弓の魅力

このように、極限まで強い表現や、ちょっとユーモラスなことをやったりすることは文楽や義太夫から、洗練された音色は地歌から、さらには、地域芸能としてのおわら胡弓、これらに尾張万歳あたりの軽快で、ひょうきんな胡弓奏法も加え、それらの演奏手法をいろいろと組み合わせることで、今の自分の奏法ができています。これらのジャンルをまたがって胡弓に触れると、ものすごく多様で、それぞれに伝統的に追求された世界が詰まっています。

日本列島だけでもいろんな手法が眠っていて、お互いにあまり交流がないまま現在まできてしまっている。いろんな胡弓の演奏法を、私というひとりの人間が取り入れて創作に生かすと、どういう表現が花開くのだろうか? それは今まで誰も足を踏み入れたことがなかった領域かもしれない、と感じることがあります。

こうやって胡弓の魅力を今もずっと探し続けている、というのが正直なところです。未知なところがたくさんあるところもまた、胡弓の魅力のような気がしています。

胡弓についての知見を惜しみなくお話いただき、ありがとうございます。まだまだ話を聞きたい方は、木場さんの門下に入って、直接お話をうかがうべきかと(笑)。

こうして人にお話しすることで、自分の考え方も整理されて理論化されていく面もあります。これからも様々な場面で胡弓のあれこれをお話ししながら、自分の学んできた手法を整理して、しっかり演奏で伝えていきたい、と考えています。

基本情報

木場大輔(きばだいすけ)・淡路島出身

■教室情報

東京/新御徒町、巣鴨

大阪/上新庄

■問い合わせ

http://www.yuzuruha.net